【明慧网二零一九年六月六日】(明慧网通讯员吉林报道)吉林省舒兰市莲花乡法轮功学员高玉香,因坚持法轮大法“真善忍”信仰,自一九九九年七月以来,遭到多次迫害,被绑架、劳教、非法判刑十年,在长春女子监狱遭到非人的酷刑折磨,一度被折磨到精神失常的边缘,二零一九年一月二十八日出狱。

高玉香今年五十八岁,一九九五年炼功前患有多种严重疾病:肩膀经常脱臼、胸膜炎、肺结核、臆病等,久治不愈。修炼法轮功后,这些疾病全都好了,从此身心健康,走路一身轻。

以下是高玉香自述遭迫害经历。

遭非法劳教两年

一九九九年七月,中共突然取缔、迫害法轮功。我们家经常受到骚扰。我知道宪法赋予公民信仰自由、言论自由的权利。于是我去北京请愿,刚到北京天安门,就被便衣拦住,被拘留了十五天。我出来后,又被乡派出所关押,不让我回家,逼迫家属给钱才放人。警察孙宏波说:“不交钱绝对不好使。”家属只好借了九百元钱交了。当时是莲花乡派出所仉喜财收的钱,没有任何收据,只说到秋天返还。可是到了秋天也没还。

一九九九年十月份,我去了北京为法轮功鸣冤,在天安门被绑架,被非法劳教两年。

遭非法判刑十年

二零零九年十月二十九日,几个便衣警察,闯入我的租住房中,我在照顾有病的母亲。母亲看见自己最孝顺的女儿被抓,拽着我就不松手,苦苦地求着警察:“不要抓我女儿,她是好人,是最好的人。”站着都吃力的母亲怎能抢得过他们。警察不顾我母亲的安危,强行把我拖走。屋里被一群警察翻得七零八落,一片狼藉,这一切使母亲又惊又吓,不长时间就含冤离世了。

我先被绑架到公安局,后又被拉到派出所,被绑坐在铁椅子上,双手双脚被铐在椅子上,他们问这问那,问啥我也不吱声。他们气急败坏地狠狠打我,不一会儿就把我打昏了过去。警察就往我脸上浇凉水。一直到晚上我还是什么也没说。

后来他们把我关入看守所。我绝食反迫害,他们强行给我灌食,从鼻子插管子,灌得我鼻子出血,眼睛流泪,从此留下后遗症,直到现在我眼睛还是经常流泪不止。

我是多么希望在法庭上能够有个正义的律师做无罪辩护啊,那也是证实法啊,也能讲清真相,救度一方众生。我整日整夜地思考这件事情。我说:我不能退。

他们就说:不要让别人受到牵连,快退了吧,律师费我们帮你要回来。你不退也不会让律师出庭的。律师证都被我们缴了,这个律师早就想要处理他了。

我心里出现了怕心,怕因为我而连累了亲戚朋友、同修,连累了律师。

这些人一共来了六、七趟逼我辞退律师,每次都来六、七个人,其中有一个女的姓王,是法院的审判长,还有一个男的是院长,好象也姓王。他们说:你退也得退,不退也得退。雇当地的律师可以,外地的绝对不行。

我对法院的人说:你把你的文件拿来我看一看。他在公文包里左找找,右找找,说:哎呀,落家了。我说:那我就等着你下次拿来再说。下次他再来的时候,就说:都是口头文件。我也不找了,你也不用等了。我说:你这个人说话怎么前后矛盾呢?这不是骗人吗?还能不能有点诚信?

另外一个人就过来打圆场说:高玉香,你怎么不算算账呢?雇律师还得花钱,还不能到法庭为你辩护,你们家里边有那么多钱浪费吗?你得想想,你看你家的孩子哭成了泪人一样,都没法活下去了。孩子以后的生活都会受你影响的,考学、找工作都困难。如果你辞退了外地律师,我们给你找当地的援助律师。

我知道雇律师一定是对我有好处的,但我害怕连累同修,心里万般无奈,又因为我不懂法律,怀着侥幸与无奈辞退了律师。我大哭了一场。辞退律师的手续都是他们早已经写好的,只是等我签字了。

后来他们给我找了当地的律师。我想正好给他讲真相,天安门自焚是怎么回事,一千四百例是假的。律师:你说的这些我真的不知道。我说:在法庭上你要按照我说的法轮功的真实情况给我辩护。他说:照你这样说我真的做不到的。

后来他们又给我找了一个女律师,四十多岁。我问她:你对法轮功了解吗?你知道我们为什么炼法轮功吗?你知道法轮功在中国为什么短短七年就有上亿人学炼吗?我一一给她讲解,并讲我自己学法前后身心的巨大变化,以及我为什么去北京请愿,我们讲清真相是为了救度被谎言蒙蔽的众生等等。她说她第一次听到这些内容,今天才知道原来法轮功是这么回事啊。

开庭时,法院没有通知家属,偷偷摸摸的起个大早到看守所。他们开来六辆警车,车上都是穿着防弹衣、荷枪实弹的特警,让人看着都可笑。我就跟他们讲:什么世道呢,贪污腐败、吸毒诈骗视而不见,倾尽全力来对待一群打不还手骂不还口的好人。强制非法审判,真是黑白颠倒,是非不分。其中一人说:你跟我们这样说可以呀,如果到法庭你可千万要少说话呀。

所谓开庭就是走过场,草草结束,我没有签任何的字,他们就说我是顽固分子,必须得重判。然后把我拉回监舍。我在看守所共计被非法关押了一年零九个月。

最后被舒兰法院、检察院、“六一零”等人合谋诬判十年,二零一一年七月五日被劫持到长春女子监狱迫害。

在长春女子监狱遭酷刑折磨

从二零一一年七月五日到二零一九年一月二十八日,我一直被关押在长春女子监狱。我在监狱中遭受惨无人道的残酷迫害。

狱警杨曦指使包夹庞淑艳逼我背监规,我说那是那些刑事犯背的,我们是以真善忍来要求自己做好人的修炼人,是好人,是没违犯任何法律的,是被迫害的。“帮教”与包夹就以我不认罪为由不让我上厕所,逼我说自己是罪犯五十遍到一百遍。就这样采取各种方式折磨我。

我坐小凳到五~六天时,她们竟然恶毒地把师父的照片贴在小塑料凳底下,几个人按着我往下坐。我挺直了身体就是不坐,她们又增加人手一起按我,我就是不坐,索性挺直了身体躺在地上。庞淑艳是整个监区下手最狠的,她把我拽到厕所,暴跳如雷地打我耳光、嘴巴,我仍然不坐,她们就罚我站着,两腿并齐一点不许动,每天早晨四点站到晚上十点,站到晚上十一点是常事,有时站到半夜一点。到二十天左右时,站得我的腿静脉曲张,肿得又亮又粗,跟大象腿一样,毛细血管都渗出了血。

她们看到我还是不“转化”,狱警杨曦进监舍里来问说:你一个人站着,那么多人给你值岗,你还想睡觉啊?在狱警的“启发”下,包夹干脆不让我睡觉,全天二十四小时罚站。在连续五天五夜罚站不让睡觉的时候,庞淑艳拿来一些师父的照片,并且说:“给她扒裤子,把照片贴在她的身上。”我当时愤怒地说:“简直是败坏人伦。”她们往我身上贴照片,我把她们推出很远。她们说:五天五夜不睡觉了还挺有劲儿呢。她们两个就窃窃私语密谋起来。然后其中一个说:坐小凳子你不“转化”,罚站还不“转化”,五天五夜不睡觉你仍然不“转化”,既然你这么坚持,那么今天就让你双盘,不许拿下来,同时两手举过头顶,就这样的姿势不许变。我一直坚持到第二天早上,整整十二个小时,到这时我已经连续站了二十五、六天了,同时整整六天六夜没有睡过觉了。

二零一一年八月五日,监狱开减刑大会,一些人出狱回家了。监狱开始重新调整监舍,专门用一些杀人犯、诈骗犯包夹法轮功学员。专门包夹我的人就有六、七个。一个叫李长芝的包夹还说:对待法轮功,我能把她逼成疯子,疯子我能把她逼傻了。

为了加大迫害力度,她们又开始不让我上厕所,不让洗漱。当时我精神有点恍惚了,主意识都不强了。有一次我忍到极限的时候就尿了裤子。她们所有的人都嘲笑我,到其它监舍宣扬:“高玉香这么大个人还尿裤子,真是一点都不知道羞耻。”这样侮辱我,我嚎啕大哭,觉得无地自容。她们却哈哈大笑。她们写了一句诽谤大法的话,对我说:“如果想上厕所那么就抄写这句话,否则别想上厕所。”我在精神恍惚中,又害怕尿裤子被她们嘲笑,因为大家在地上吃饭,又怕尿脏了地面对不起大家,我就抄了那句对师父不敬的话。上完厕所我清醒了一些,心中感到深深地痛悔。

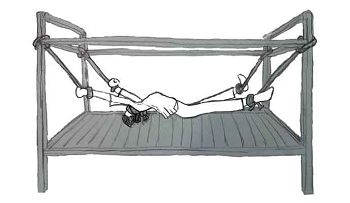

她们说:从今天起,不让你站着了,但你是能扛得住老虎凳、死人床、开飞机……还有抻床呢?哪个你都扛不住的。还是给你来一个舒服的吧――上束缚。她们让我趴在床上,两个小腿竖起来,脚尽量靠向屁股,两只手把住两只脚脖,头还得高高的向后仰起来。就这样一点不可以动,如果动了她们抬手就打。就这样的趴着一动不动,手不绑上。如果手脚绑在一起的话,要容易承受的多。她们二十四个小时轮流看着我,除吃饭时可以站起来一小会外,每天从早上四点多开始,一直上刑到晚上十点。

上束缚十多天后,为加重迫害,吃饭时不让我起来,她们喂我吃。因为我仰着头,脖子咽不进东西,喂到嘴里的饭呛了出来,弄了一床。我生气了,就站起来了,爱咋咋地。包夹庞淑艳抓住我的头往墙上撞,我的眼前发黑,两眼冒金星,脑袋嗡嗡响个不停。我就喊要见监狱长。庞淑艳就对我说:你等着,我去给你找监狱长。她就去了五楼。

五楼是专门给法轮功学员动用酷刑的地方,抻床、死人床、老虎凳都在五楼。那里边的刑事犯儿更是没有道德底线的。不一会儿她找来了一个膀大腰圆的刑事犯。这个人是专门迫害法轮功学员的穷凶极恶之徒。她开始打我嘴巴,边打边说:“我就是监狱长安排专门管你们的。找谁也没有用,我用哪个手指打你,都是政府允许的,打死算自杀,监狱每年都有四、五个死亡名额。”她累得上气不接下气,打累了才走。

就这样继续给我上束缚,每天从早上四点到晚上十一点。睡觉时我必须仰面睡觉,手举到头上,就只能是一个姿势不变,否则庞淑艳就用擀面杖一样粗细的纸棒子打我的头。

上束缚一直持续了四十九天,我被迫害的皮包骨,这时赶上监狱体检,检查我时连血都抽不出来了。区队长倪笑红进了监舍,看了看我说:“你是从门缝里挤进来的吧,这么大的业力,舒服吗?法身保护你了吗?”

从这一天开始,她们不再给我上束缚了,让我下床了。让我写一个亲情接见的家属名单。我头脑中一片空白,记不清女儿的电话号,也记不清女婿姓什么、叫什么,想不起来我最喜爱的外孙子的名字。包夹们就嘲笑我,我也跟着笑,但是笑得非常的不正常,心里非常的苦。接着我又大哭起来,根本控制不住自己。所有人都以为我精神失常了。

我极力控制的自己,同时回想大法,但是一句也记不起来了。我就努力想,想到哪句,就不停的念哪句,不断的念,不断的念,想起来的法越来越多。渐渐的头脑清醒了。在我马上就要被逼疯掉的边缘,大法又一次挽救了我。

包夹给我一个笔记本子,说:你不是说法轮功好吗,那么你把你的事儿写一写吧。我仔细的想,慢慢地写,把自己和周围亲人朋友因学法炼功而受益的事情写了出来,还有一些善恶有报的例子也写了出来。我写了两三天,整整写了一本,交给了狱警。

包夹们让我念诽谤大法的书,我不念。她们就让我看片子给我洗脑,片子内容是自焚录像、一千四百例、敛财等。有一天,她们发现了我有从看守所带进去的经文。又逼我罚站,打我,庞淑艳用纸棒打得我全身发紫。

这时有人报告给比较有良心的狱警了。狱警把我叫到办公室问:“有没有人打你呀?”我没说话,因为庞淑艳跟在我身后。狱警让她出去,又说:“如果有就说,如果你不说的话,我们一概不负责任。”狱警让我把衣服脱下来看看,我浑身被打得青一块紫一块没有好地方,很多狱警都在旁边看着,有的说:“哎呀,打成这样啊。”

然后狱警不让庞淑艳包夹我了,命令我上三楼严管学习,其实就是洗脑。包夹徐长平拿出一条一寸宽一丈多长的带子,在我的眼前晃,威胁我说:如果你不去学习,就“上绳”(一种酷刑)。安排我的住处不是监舍而是个活动室,上厕所必须到庞淑艳的那个监室。我每次上完厕所都必须用手拿着抹布把便池里里外外擦得一干二净,同时必须把地也擦干净。即使这样,庞淑艳还是想方设法刁难我,经常不让我上厕所,憋得我肚子疼,就这样侮辱我,折磨我。

徐长平做我包夹期间,有一次,一个刑事犯人,问我针线包在哪,我告诉她在上铺。我就被包夹一顿臭骂,逼我蹲着,并一直说“高玉香自以为是”。我蹲了一个半小时,被逼说了一百多遍,最后蹲得两腿发抖才罢休。

因为我活干得好,攒了很多分,到二零一六年我应该减期两年左右,但是监狱说我必须写“五书”才能获得批准通过。我人生的目标就是坚持我的信仰,我怎么能写五书呢?所以不能减期。

我在精神上、肉体上受尽折磨的同时,还被白白的榨取劳动力,几乎是所有的被关押的法轮功学员都是如此。

长春女子监狱对法轮功学员整体迫害情况

二零一八年,长春女子监狱将所有法轮功学员都关押到八监区,八监区大队长是倪笑红。

八监区有六个队。关在三楼的法轮功学员是被“转化”迫害的,关在二楼的是遭严管迫害的,关在一楼的是严管中的严管。所有不“转化”的法轮功学员都被分隔开,每一个法轮功学员被单独关押,另有六、七名刑事犯包夹,对法轮功学员进行严管。

三楼是专门“转化”迫害法轮功学员的地方,两个犯人包夹一名法轮功学员,上厕所要一起上,不能低于三个人。对不“转化”的法轮功学员,她们经常采用的折磨手段就是坐小凳、罚站、打骂、熬鹰(连续多天不让睡觉),还有酷刑:上老虎凳、束缚、死人床、抻床等。

到二零一八年末的时候,就不提前起床了,但坐小凳还照样进行。包夹轮流监控法轮功学员。有的小凳中间有一个洞,被包夹插个纸棒子,这样人只能坐凳子的一个小边,有的人坐的腿直哆嗦,有的屁股血肉模糊,裤子粘在屁股上。

在监狱里,有的被迫害傻了,有的被迫害精神失常了。和我同时被迫害的一个同修,就被她们按到贴了师父照片的凳子上坐着,不坐的话,就是一顿毒打。后来她心里实在承受不住,就精神失常了。这样恶徒们也不放过她,拿她取笑作乐,哈哈大笑,那笑声好似来自地狱,没有一点人性。

我记得有一个法轮功学员,因看经文被值岗的刑事犯看见了,大夏天被关小号两个月。从小号出来的时候,她腿都站不起来了,不会走路了,被两个人在走廊里拖着。

在二零一八年四月份左右开始,狱警又用一种手段迫害关押在一楼的王雅欣、李瑞英、牛玉辉等十几名法轮功学员:除了坐小凳外,每天不给菜吃,只能吃一点点咸菜,更不允许用钱买东西吃,不让家属接见,很长一段时间不允许洗漱,更不能洗澡;每天喝水都是有限的,还得看刑事犯的心情,甚至根本不给法轮功学员水喝,渴得在上厕所的时候喝一点冲厕所的水。因出狱的法轮功学员不断地收集、曝光监狱迫害的证据,起到了很大的抑制迫害的作用,到二零一八年末就让吃菜了。

在监狱中还有一种“转化”手段,就是必须学习所谓传统文化,监狱准备好节目,用电视放,由“帮教”带着学,每天必须写作业,再由“帮教”单独谈话。在长时间脱离法的情况下,在红色恐怖下,在“帮教”的威逼利诱下,一大部分人就被“转化”了。这种“转化”的方式是非常狠毒的。

监狱对法轮功学员因做奴工挣到分而减期都是有条件的,在办理减期的手续时必须得重新写五书,而且还得当着所有人的面念出来才能通过。很多法轮功学员不写五书,她们就不能得到减期。

到二零一九年初,大约还有一百多名法轮功学员被关押在长春女子监狱。

以上是我在长春女子监狱的亲身经历与所见所闻。