【法轮大法在长春二零二五年十一月二十三日】

2025年11月23日,上海交通大学2026年博士招生规模预计约5000人,三年扩招逾四成。这一消息近日引发社会广泛关注,多位学者及评论人士从不同角度剖析扩招现象,指出其背后涉及当局就业压力转移、学校缺钱等困境,但引发学位“注水”疑云。

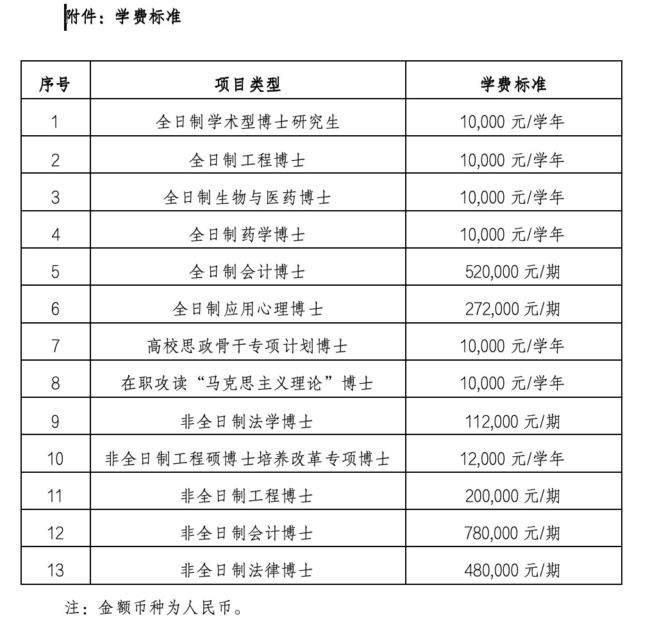

招生规模创新高 部分专业学费达78万元

近期,上海交通大学研究生招生网发布的招生简章显示,2026年博士研究生计划招生约5000人,其中校本部约4000人。直博生基本学习年限为5年,其他博士生为4年。

学费方面,全日制理工科博士每年1万元(人民币,下同);非全日制会计博士整个学习期(4至6年)学费达78万元,全日制会计博士52万元,全日制心理学博士27万元。

上海交大研究生招生办工作人员回应九派新闻称,联合培养项目相关费用可由企业报销。

据电商杂志等媒体统计,上海交大2024年博士招生规模为3500人,2025年为4000人,2026年较2025年增长25%,三年累计扩招幅度超过40%。2025年该校本科新生约5000余人,博士招生规模已与本科招生基本持平。

大纪元记者网络检索发现,近期,中国多所重点高校公布了2026年博士研究生招生章程,并列出招生规模。例如,西安交通大学拟招2900名博士生,南京理工大学约1000名,天津南开大学拟招1800余名。

专家分析:扩招折射中国经济压力与制度困境

旅澳法学家袁红冰11月22日在接受大纪元采访时,从制度层面对博士扩招提出批评。

袁红冰指出,大规模招收博士生尤其是在职博士生,已成为部分教育系统内部人员“获取黑色经济利益进行贪腐活动”的途径,他认为“大量博士生的招收,实际上是中共教育体系彻底腐烂的一个典型表现”。

从经济社会背景角度,袁红冰分析认为,当前“毕业即失业”的就业困境迫使大量本科毕业生继续攻读硕士和博士学位。

他指出,这一现象是“中国目前经济危机在教育领域的一种表现”。他同时强调,当前许多在职博士项目需要学生自费,高昂学费构成了额外的经济负担。

中共政策推动 高校博士“批量生产”

上述扩招趋势与中共当局的政策密切相关。2025年1月,中共中央、国务院颁布《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》,明确提出支持高校扩大本科教育招生规模,增加研究生培养规模,提升博士研究生占比。该政策为各高校博士扩招提供了制度依据。

上海交大招生简章显示,博士研究生学习形式分为全日制和非全日制,专业学位博士可选择非全日制学习,非全日制专业学位博士招生简章将另行发布。

这一安排为在职人员攻读博士学位提供了渠道,也构成学费收入的重要来源。

针对大规模扩招,多位评论人士在大陆社交平台上从不同角度进行分析。

学校创收、缓解年轻人就业压力?

教育观察博主“小卢老师”认为扩招存在多重动因:高额学费为学校带来可观收入;扩招可延缓毕业生进入劳动力市场的时间,缓解就业压力;博士生成本低于正式科研人员,具有成本优势。

他同时对培养质量表示担忧,认为“批量生产”模式难以保证博士教育的含金量,并质疑这种培养方式能否为企业和科研机构创造实际价值。

引发学位“注水”疑云

另一位博主“老丁说在职硕博”从政策角度分析指出,2025年1月发布的《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》明确提出扩大研究生培养规模、提高博士研究生占比。

他认为本次扩招呈现三个特点:非全日制定向招生扩大,面向在职人员且学费较高;专业博士扩招幅度大于学术博士;理工科尤其是人工智能、新能源、生物医药等领域扩招明显,人文社科类扩招相对有限,当局意在重仓押注理工科。

时事评论人士“大头侃人”则从资源匹配角度提出质疑。他指出,不仅是上海交大,包括浙江大学、清华大学今年博士招生名额大约都在5000名左右,仅仅这三家高校招生总数已超过1980年全国博士招生总量,单校招生规模也超过美国顶尖高校的总和。

他追问:“招五千个博士,有五千个博导吗?”并呼吁高校“尊重办学规律”,警惕师资与招生规模不匹配导致博士学位“注水”。

文章来源:大纪元

https://www.epochtimes.com/gb/25/11/22/n14641213.htm