兼论艺术传统的重要性

这幅画中,亨利‧菲利斯‧艾曼纽‧菲利波多(Henri Félix Emmanuel Philippoteaux, 1815–1884)描绘了1848年2月25日,法国二月革命11人临时政府宣布成立共和国时的一幕。当时首脑拉马丁拒绝接受红旗,他告诉大众,红旗代表着恐怖、血腥和“一党共和”。(公有领域)

许多世纪以来,古典西方艺术都是代代相传。大师们把技艺传授给学徒,学徒终又成为大师,艺术传统由此延续。经过多少代人,他们的技艺被淬练得炉火纯青。

这种传统延续到20世纪,却戛然而止,艺术传承被一个接一个的“主义”迅速替代,如印象主义、后印象主义和立体主义。这种激烈变革是怎么来的,为什么今天的艺术变得如此之快?

瞬息万变的现代艺术风潮,越来越偏移多数人认为“正常”的艺术,要定义什么是艺术变得愈加困难。

绘画不再总关乎绘画,雕塑也不一定要用雕塑刀。一些艺术家把明灭的光线叫艺术,另一些人则展示动物尸体,名之为“艺术”。有人将颠覆道德规范视为“进步”,甚至有人说呕吐的“行为艺术”拓展了我们对“美”的认识,如此等等。尽管这些艺术家可能会拿出精致的理论来支撑他们的作品,但在我看来,这些理论只是让很多人比以前更困惑。

回顾所有这些新的艺术运动或“主义”的源头,我们发现,它们是在19世纪中叶激进的政治运动中构划出来的。

时至1848年,一波改革浪潮已席卷欧洲,同时发生的叛乱也横扫欧陆。这些叛乱由各种组织领导,从意识形态上说,既有温和的革命者(自由主义者和民族主义者),也有极端激进派(共产主义者),它们彼此协同,以反抗保守的秩序。

另一方面,保守派认为,从古代传承下来的君主制是神定的,他们希望保留这种古老的秩序。温和派希望废除君主制并建立宪法政府,激进分子则想要消除各种形式的政府,让工人控制工业,重新分配财富。

同年,卡尔‧马克思和弗里德里希‧恩格斯写出了《共产党宣言》,说共产主义的目标是“暴力推翻全部现存的社会制度”——换言之,通过血腥的革命和破坏传统文化来达成。

他们认为,工人阶级,无产阶级,应该以平等主义的专制来统治世界。他们说,所有的人应该都是“平等的”,不受国家的压迫。这种理念很快迷住了那些渴求变革的人。

1848年的反抗很快被保守派平息,然而革命的思想却被整个欧洲大陆的各种组织所存留。二十年后,法国人在普法战争中溃败,激进革命分子趁乱围攻巴黎,拒绝承认法国政府。这次占领就是所谓“巴黎公社运动”,后来马克思称之为共产主义的“第一次革命”。

艺术的运动化

现代艺术有两个源头,分别是英国的工艺美术运动,以及19世纪法国现实主义以来的艺术运动。这两场运动都与共产主义思潮有着密切关系。

1. 库尔贝的现实主义

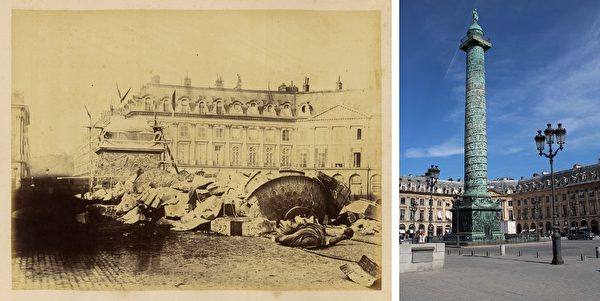

巴黎公社革命的参与者之一是现实主义画家库尔贝(Gustave Courbet),他当选为“公社委员”以及激进艺术家组织“艺术家联盟”(Federation of Artists)主席。该联盟包括一些著名画家,如马奈(Manet)、杜米埃(Daumier)和柯罗(Corot)。在库尔贝授意下,联盟拆毁了一座新古典主义建筑物——旺多姆纪念柱(Vendôme Column,后被重建),并且试图取缔法国最高艺术学府、当时艺术界的中心“法兰西艺术院”(École des Beaux-Arts)。

1871年被拆毁的旺多姆圆柱的老照片(左),及重建后的景象(2012年)。(维基百科公有领域,Lionel Allorge, Wikimedia Commons/大纪元合成)

作为现实主义画家,库尔贝在创作中探寻着破坏古典绘画方法的途径。古典绘画旨在通过理想化的人物或人体来传达美,以约定俗成的比例和规范来弥合美好的先验世界与现实世界之间的差距。

和同时代的许多现实主义画家一样,库尔贝如实描绘这个世界,描绘它的丑陋与平凡。“社会最好的、最糟糕的,以及一般的样貌。”谈到现实主义,他在一封信中如是说。

而他是抱着革命的想法这样做的,目的是破坏古典传统、让艺术获得“解放”。他曾不止一次写道,他从未遵循任何传统来学艺术,也不想复制古人,而是要发现自我个性——原创而现代的风格。众所周知,库尔贝曾汲汲营营,渴望出名。“眼下我在巴黎的成功是令人难以置信的。我很快就会成为这里唯一留下的一个艺术家了。”他在一封信中写道。

他的作品受到同代人和后来的激进派、包括其效仿者的赞扬。纽约大都会艺术博物馆的艺术史家凯瑟琳‧C‧加利茨(Kathryn C. Galitz)曾写道,与学院派、与现实主义理念的决裂,使库尔贝成为“现代主义历史上的开拓者”。

法国政府重新掌控巴黎之后,政治局势最终趋于稳定。库尔贝入狱六个月,逃亡瑞士后酗酒而死。库尔贝放荡的生活作风,在现代派诗歌奠基人波德莱尔(Charles P. Baudelaire)以及印象派画家那里,体现为自外于传统的波西米亚(Bohemia)式生活。

波德莱尔曾被乌托邦社会主义鼓舞,在巴黎办报纸,并在二月革命中投身巷战。在艺术上,他用“现代性”来表示彻底的反传统,以此来挑衅古典文化与道德价值。波德莱尔曾言,诗歌的目的是“发掘恶中之美”、“掘出一个地狱”。在当时的法国,他因诗风颓废、“有伤风化”而被起诉和罚款,并被称为“恶魔诗人”。

2. 社会主义者威廉‧莫里斯

英国工艺美术运动代表人物威廉‧莫里斯(William Morris),同时也是英国社会主义运动的主要成员。1884年,在恩格斯的支持下,莫里斯和马克思的女儿爱琳娜‧马克思成立了社会主义者联盟。他认同马克思的无产阶级革命和无产阶级专政理论,认定社会主义和共产主义社会变革只有通过暴力革命才能达成。

莫里斯的小说《乌有乡消息》以“地上乐园”为主题,描绘了私有制与家庭消灭后的共产主义社会。这个社会的成员以劳动为满足,家庭则“是由相互的喜悦和爱情来维系的,无论男女都有随意加入或者退出一个家庭的自由”。

不过,莫里斯并未完全接受马克思的思想。他崇尚中世纪的道德与风物,重视古代建筑的保护与手工艺的传承,排斥机器生产,对科技发展缺乏热望,这也使其设计作品在后人看来,仍然保留了与传统的关联及质朴自然的民间气息。

3. 前卫运动的滚雪球效应

在“现代性”思想的影响下,从19世纪的最后几十年开始,艺术家的“革命热情”持续高涨,全新的艺术运动接连出炉。不同于传统的流派,这些艺术是一场场断裂式的“前卫运动”。“前卫”一词最早是被社会主义学者运用于艺术理论,作为与“政治革命”相匹配的文化先锋。首先是印象派,然后是后印象派,再后是野兽派、立体派、表现主义、达达主义……

首当其冲的是法兰西艺术院,学生们有一天决定打破常规,到户外进行写生(绘画传统上是在室内完成)。他们还有些新想法,想要基于眼睛得到的印象来主观描绘对象,而不是用传统方式——客观地基于成规和理念来作画,他们由此被称作印象派。其绘画技法也不同:古典的画法要求有明晰的轮廓和微妙的色调过渡,印象派描绘的对象则没有轮廓,笔触挥洒、显见。

法兰西艺术院(École des Beaux-Arts)的学生们有一天决定打破常规,到户外进行写生。(Nitot, Wikimedia Commons)

起初,印象派画家受到艺术机构的激烈反对,其作品被禁止参加官方的沙龙展。然而,这些画作却获准在1863年的“落选者沙龙”(Salon des Refusés)亮相,据说由于画法新奇,吸引的观众比正式沙龙展还多。事实上,随着岁月流逝,人们对印象派的作品愈加着迷,这些画越来越为人接受,终于,其在官方沙龙和传统作品一同亮相也变得司空见惯了。

虽然以今天的标准看,这种对传统的突破和反叛看似不大,但其滚雪球效应不可小视。印象主义只是下一世纪诸多“主义”中的肇始者。就如印象派的作品被接受,其它风潮中涌现的作品也一一获得认可。新印象派(点彩派)与后印象派横空出世,分别以修拉(Georges-Pierre Seurat)和凡‧高(Vincent W. van Gogh)为代表,两人都有社会主义情结。后起者们批评印象派画作只是些“漂亮画儿”,力图打破更多界限。

随之是表现主义和野兽派,在画布上施以强烈而粗粝的色块。再后是立体主义者,由毕加索领头。其成员之一马歇尔‧杜尚(Marcel Duchamp)又发展出“达达主义”,用展出现成物的方式反叛传统价值,颠覆了艺术世界的秩序,由此被称为“西方现代艺术之父”。

杜尚在小便池上签名,以“泉”为题搬到纽约的展览上,虽然当时被拒绝展出,这种“恶搞”却被后来的艺术家和艺术院校认为具有开创性,导向了“任何东西都可称为艺术”的理念。

达达主义对传统的狂热批判,在法国演变为超现实主义,后者的另一个源头即是共产主义。超现实主义的代表人物布勒东(André Breton)认为,共产主义革命是理想的革命形式。他反对一切理性、文化和社会制度的“压制”,于1933年加入法国共产党。在当时欧洲的现代艺术家中,布勒东相当具有代表性。

1944年,毕加索也登报宣布加入法共。他在《我为什么加入共产党》文中说:“我想通过绘画和色彩,作为我的武器”,“要以我整个的身心来做斗争”,“共产党是最勇敢的,根本上从一开始我就是与共产党相通的”。

虽然激进的20世纪前卫艺术家们不一定都支持左翼政治,但现代艺术与共产主义在精神上的相投——即以排神、取代神作为人类理解和生存的出发点,却体现在不断更迭的艺术运动中,其中包括抽象主义、极简主义和波普艺术。到后现代主义那里,公认的事实、常规、推理和道德观念更是被全部粉碎。

这些“主义”如此得势,最终基本上将古典艺术逐出了自己的家园——艺术学院。传统艺术遭到拒斥,被批判为不切合现代世界的主题。

“杰出的远距离操作”

现在,要从中看出问题,我们需要提些问题了。这些运动中的每一个都或多或少将前面的风潮看作不完善,并力图打破更多规矩。在此进程中,新的艺术运动不断将既有的排挤出去。

我们要问的是:激进的新艺术,其价值何在?他们推翻既有的艺术是正确的吗?传统的艺术作品呢,它们好在哪里?我对这些问题有几点看法,也从古往今来的思想家身上获得一些印证。

詹姆斯‧诺思科特(James Northcote)

所绘埃德蒙‧柏克(Edmund Burke)像。

(公有领域)

我一直觉得,好的艺术品应该能够经得起时间的考验。古典艺术传统已经延续了一千多年,而现代作品,即便是20世纪80年代后期问世的,如今也已“过时”。古典艺术的主旨是描绘永恒的事物——这些价值在今天仍然受到推崇,或许它们背后的内涵远远超越视觉感官的满足?

“现代保守主义之父”、18世纪爱尔兰作家埃德蒙‧柏克(Edmund Burke)曾详细讨论过这些问题。关于时间的检验,他说:“我们(英国人)相当珍视(传统、习俗和惯例)……其延续的时间越长,越是普遍为人接受,我们就越加珍视。”这似乎表明,传统之所以有价值,是因为她最广泛且最长久地被人们所推崇;也就是说,人们普遍认为那些传统是好的。

针对现代艺术对既定艺术的不断攻击,柏克则认为,以更开阔的视角来看,事情可能不像初看上去那样。实际上,看似是传统“缺陷”的部分,放在更广阔的社会情境中,可能明显有很正当的理由:超越世世代代,涵盖形形色色的社会状况、职位、专业和年龄,而不囿于个人的视野。

日出时分的罗马广场。(Rudy Balasko/Shutterstock)

正如柏克所说:“道德动机的实际效果并不总是立竿见影;初时不好, 久则渐佳;而后之佳境恰可能源于前之弊端。”

“也有相反情形,”他接着说,“看似十分合理之计划,开始时非常怡人,却往往以可耻和可悲结局。”

基于这一说法,我会说,以政治革命的名义进行屠杀,以及当今艺术对道德价值观的丑陋践踏,都可归属于“以可耻和可悲结局”。

同时,传统艺术的“缺陷”可能也不像初看上去那样:古典传统并不总是最时髦的艺术,今天思想自由的人们甚至可能感觉其刻板僵化、无足重轻。然而,这些艺术却历久弥新,即便是今天的人们也会为其深深吸引。事实上,其被认为的不足,却是“杰出的远距离操作”(《柏克文选》)。

罗马俯瞰。 (Vit Kovalcik/Shutterstock)

要进一步阐述这一理念,我会说,那种藉由整个社会形成、令传统历久弥新的知识,是任何个人或团体都无法独立创造出来的。试图创造一些全新的东西极其危险(就是说,是不可能实现的),所有“主义”都有不足,就证实了这一点。最终这些风潮只是过眼云烟,而在共产主义那里就远为糟糕:那是历史上从未有过的杀人机器、虚假的乌托邦,是人类的深刻教训。

当代英国哲学家罗杰‧斯库顿(Roger Scruton)的观点与柏克非常接近,他总结得好:“传统和习俗,这些东西很重要;正是藉由她们所蕴含的知识,人们才成功而宁静地生活在一起。而她们不是可以翻译成抽象教条的知识,她们活在习俗里。”

在我看来,现代艺术从起步时就很激进,今天依然激进。如我们所发现的,现代艺术其实源于共产主义——一种消灭所有形态文化的意识形态。后来所有的“主义”都坚持这样干,直到今天;其支持者要我们不加思考地接受他们的宣言。

佛罗伦萨古城的阿奇亚奥里滨河路(Lungarno degli Acciaiuoli)。(Roxana Bashyrova/Shutterstock)

我不知道,如果没有文化传统与习俗,我们的社会会是什么样。只要看看古代世界留下的壮丽文化就会知道这一点。为什么我们喜欢去巴黎、罗马和佛罗伦萨这些满眼是古典艺术和建筑的地方?想像一下,假使我们在人生中创造出更多这样的美好事物,我们的世界会是怎样的?

从古希腊时代以至更久远的年代起,艺术家们就希冀通过创作来使人类获得提升。即便我们今天的世界有时很丑陋、令人不悦——只需看看全球新闻中上演的恐怖事件,那也只是使得生活中正统优雅的事物更显珍贵。传统艺术旨在传达善、美等价值,由此使我们从这种丑陋中获得超拔。而我们的祖先赋予了我们相当精妙的载体来实现这一想法,那就是传统艺术。

〔本文原载英文大纪元,原题“论‘主义’、文化习俗与激进派”(Of ‘-isms,’ Institutions, and Radicals)。〕#

责任编辑:张宪义