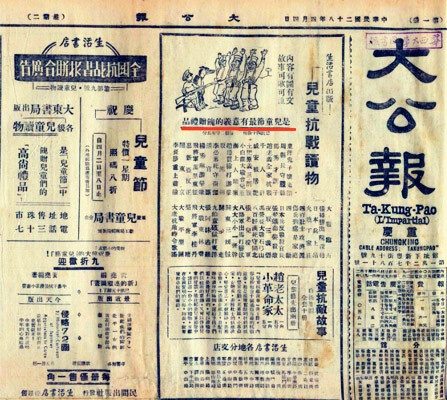

民国时期的《大公报》(网络图片)

【大纪元2017年05月23日讯】说到民国时期的《大公报》,可是相当有名,而其第二代总编辑王芸生亦以其开阔的视野、犀利的笔锋以及捍卫民间报纸“文人议政”的传统而名噪一时。无党派的报人俞颂华曾在《富有热情的王芸生》一文中如此评价道:“王芸生的文章为世人所传诵。他立言的长处是常以国家为前提,而站在人民的立场,说一般人民所要说的话。虽则格于环境,他有时恐未必能畅所欲言,可是他赋予热情,所说的话,常能打入读者的心坎。所以他的文章,始终能动人心弦,不致与无党无派的民意脱节。”

除了《大公报》这份报纸,民国时期的杂志《观察》周刊影响也是巨大,其创刊于1946年,从其创刊开始,就成为了中国自由主义知识分子推行西方民主的重要论坛,被称为“高级言论刊物”。《观察》的社长和主编乃是后来被中共打倒的著名“大右派”储安平。

看清中共后王芸生的幼稚选择

1901年出生的王芸生,1926年因其宣传反帝而被通缉,南下上海,任国民党上海特别市党都副秘书长,同时与共产党人先后主办《亦是》等周刊与《和平日报》,并加入了中共。“四•一二”国民党清共之后,他与中共失去了联系。

1928年,王芸生被天津《商报》聘任为总编辑,从此正式开始了其新闻生涯。后来他曾在报上刊登启事,称“谢绝政治活动”。1929年,一场笔仗使王芸生与时任天津《大公报》的总编张季鸾相识,并深受其赏识,于1929年8月22日进入该报工作。自此,他与《大公报》结下了不解之缘。

《大公报》是英敛之在1902年创办的,报名取“忘己之为大,无私之为公”之意,在张季鸾等三人接手后,走入了辉煌时期。据报,在蒋介石的办公室、卧室、餐厅各放一份《大公报》,可见其份量之重。而在政治取向上,张季鸾等人并不赞成共产主义,但他们把共产党视为在野党,给予一定的报道。

1931年,“九•一八”事变后,《大公报》确立了“明耻教战”的编辑方针,由王芸生主编中日关系史料。史料拟从1871年《中日修好条规》写起,直至1931年,因正好60年,所以定名为《六十年来中国与日本》(最终写到1919年)。为了掌握详细材料,王芸生不辞辛苦四处奔波,晚上则伏案整理、编辑。每天写出一段,即在《大公报》上连载,前后共三年,洋洋洒洒二百万字。王芸生也因此一举成名,成为日本问题专家,奠定了自己在《大公报》的地位。

1935年,王芸生成为《大公报》编辑主任,地位仅在张季鸾、胡政之二人之下。1936年,《大公报》创办上海版,王芸生受命主持报社业务,并开始大量撰写社评。上海沦陷前,他撤到汉口,参加《大公报》汉口版的言论编辑工作。1938年,《大公报》重庆版创刊,基本由王芸生主笔。1941年张季鸾去世后,他成为了其继任者。

王芸生生活简朴,不喝酒、不吸烟,甚至不喝茶。他始终秉承张季鸾提出的《大公报》的“不党、不私、不卖、不盲”的“四不”方针,即纯以公民之地位,发表意见,不结交党派;办报没有任何所图,而只为大众发声;不以言论做交易;不随声附和,但显而易见,与张季鸾相比,他更为激进。

当有某国民党要员为在《大公报》登一篇文章而派人送厚礼时,王芸生对将收下礼物的家人大发雷霆,立即写信要求把礼物拿回。国民党陈诚、张治中曾邀请他出来做官,都被他拒绝。在他看来,“不做蒋家官,不拿蒋家钱”才能保住自己独立思考、自主发言的地位。

1943年2月2日,他写下了《看重庆,念中原》的社评,描写了战争给中原人民带来的苦难并对当局提出了批评。《大公报》被罚停刊三天,但很快就重获自由。

抗战刚刚胜利,中共又挑起了内战的风云。在此期间,王芸生发表了不少批评中共和国民党的时评。如1945年10月25日,发表《为交通着急》社评,批评共产党。11月20日,又发表《质中共》社评,呼吁和平。1946年4月16日,则发表《可耻的长春之战》社评。对此,中共的《新华日报》则发文予以反驳。

对于国民党,《大公报》也是毫不客气,其报导还支持学生运动,主张走“第三条道路”,这给国民党造成了诸多消极的影响。蒋介石曾对陈布雷感慨:“张季鸾在世的时候,《大公报》还提出一些很好的建议,还是比较友好的。王芸生当政之后,尤其是现在,是在恶毒地骂我们啊。”

但即便如此,即便国民党当局曾逮捕《大公报》记者,并对天津《大公报》进行审查,但《大公报》依然没有被关停。1947年7月,当《大公报》上海记者唐振常被捕后,王芸生立即打电话给上海市长吴国桢,并放言“今晚不放人,明天就见报”。吴国桢立即放人。而这样的胆气以及官员对媒体的敬畏,在1949年后,无论是王芸生还是中共官员身上,都不曾见到。中共对媒体的钳制可见一斑。

王芸生曾对家人说过:“我作为一份民间报纸的发言人,要保持自己独立的人格,我才有独立的发言权,我才有资格说真话,对国民党才能嬉笑怒骂。同时,待国共双方都必须一样,是我一贯的原则。”事实上也是如此,他一直坚持独立的民间立场,不仅批评当权的国民党,也没有放弃对革命的共产党的批评。

毫无疑问,任何个人的命运也无法与时代脱节。在中共潜伏在国民党内各色间谍的帮助下,国民党开始节节败退,王芸生所领导的《大公报》也面临着抉择。也许是出于对国民党的失望,也许是对共产党还抱有一丝希望,在毛的邀请下,在《大公报》内共产党人的“劝说”下,在中共“沪、津、渝、港四馆不易名、不换人,照原样出版”的承诺下,王芸生决意北上北平“投奔”共产党。

这是一个令后人费解的选择,因为早在1945年9月,王芸生就对毛有了相当深刻的认识。当年当王芸生等大公报人在重庆与毛泽东见面时,即对毛直言“不要另起炉灶”,而毛则答曰:“不是我们要另起炉灶,而是国民党炉灶里不许我们做饭”。令人唏嘘的是,这段对话为王芸生后半生的“反革命”罪名打下了伏笔。

不久,在王芸生读了毛的《沁园春•雪》之后写信给傅斯年,吐露出“以见此人满脑子什么思想也”(帝王思想)的感慨。之后他连续四天在《大公报》重庆版和上海版上连载《我对中国历史的一点看法》长文,提出了“非人民自己起来管事不足以为治,也非人民自己起来管事不足以实现民主”思想。

然而,王芸生还是最终投向了这个充满帝王思想之人,他后来自己的解释是向“人民阵营来投降”。可毛所缔造的王国真的是代表人民的吗?王芸生此后的遭遇证明其当初的选择是多么的幼稚。

认为中共是“反民主”的储安平入虎穴

与王芸生同样幼稚的还有储安平。其从小接受中国传统文化的教育,后考入上海光华大学英文系学习。毕业后,先在南京《中央日报》任副刊编辑,后去英国采风,并进入伦敦政治经济学院学习。回国后,先后任《中央日报》撰述、编辑、复旦大学教授、中央政治大学研究员,并在创办的《观察》杂志任社长和主编等。

而早在四十年代,激烈批评国民党的储安平就早已经看穿了共产党。他曾在四十年代的《中国的政局》(《观察》第二卷第二期)一文中如此写到:“老实说,我们现在争取自由,在国民党统治下,这个‘自由’还是一个‘多’‘少’的问题,假如共产党执政了,这个‘自由’就变成了一个‘有’‘无’的问题了。”“坦白言之,今日共产党大唱其‘民主’,要知共产党在基本精神上,实在是一个反民主的政党。”

他还指出,“要知道提倡民主政治有一个根本的前提,而且这个前提一点在折扣都打不得,就是必须承认人民的意志自由(即通常所称的思想自由);惟有人人得到了意志上的自由,才能自由表达其意志,才能真正贯彻民主的精神。”“但就共产党的真精神言,共产党所主张的也是‘党主’而决非‘民主’”。

然而,将共产党看得如此透彻的储安平后来却变的十分天真,并选择留在大陆,追随中共,也因此在最初受到了中共的重视。1949年后,储安平先后出任新华书店经理、光明日报社总编、九三学社宣传部副部长等职。

一语“党天下”的储安平或惨死

1957年初,毛为了彻底整肃知识分子,采取“引蛇出洞”的方法,让民主党派负责人和知识分子给共产党提意见。天真的储安平也积极行动起来,他不仅派出大批记者到一些大城市采访,召开专家、学者座谈会,鼓动他们向共产党提意见,并亲自安排版面发表了多篇措辞激烈的文章;而且他自己还在6月1日召开的一次座谈会上作了发言。

储安平提出了“党天下”的问题。他认为,“领导国家并不等于这个国家即为党所有,大家拥护党,但并没忘了自己也还是国家的主人”。“政党取得政权的主要目地,是实现他的理想,推行他的政策。为了保证政策的贯彻,巩固已得的政权,党需要掌握国家机关中的某些枢纽,这一切都是很自然的”,“但是在全国范围内,不论大小单位,甚至一个科一个组,都要安排一个党员做头儿,事无钜细,都要看党的颜色行事,都要党员点了头才算数,这样的做法,是不是太过分了一些?”他由此得出结论:“党这样做,是不是‘莫非王土’那样的思想,从而形成了现在这样一个一家天下的清一色局面。”

更让与会者震惊的是,储安平还把批评的矛头指向了毛泽东和周恩来,并且甚为不恭地称之为“老和尚”。他想向毛、周请教的问题是:“为什么现在的国家高级领导人中没有一个党外人士?”

储安平一语“党天下”,不仅让朝野上下为之震惊,而且让中共党魁毛泽东一连几天都没有睡好觉。而恰恰因为这惊人之语,他被打成了右派,并成为迄今仍不能“平反”的五大右派之一;也是因为这惊世骇俗之举,他的妻子与之离婚,子女与其划清界限,同事纷纷“检举揭发”,储安平被免职,陷入了前所未有的困境中。

然而,厄运并没有中止。1966年文革爆发后,储安平就被揪了出来,又成了批斗的物件,不仅被勒令每天打扫街道,而且饱受了红卫兵对他的打骂、侮辱。8月底,储安平投河自杀未遂。9月后,人们再也没有看见他的身影。

公安部门的曾组织了一个专门的调查组,寻找储安平的下落。但两年过去了,他仍是生不见人、死不见尸,最后只好作为悬案搁起来。不过,近日海外媒体刊登的署名余开伟的文章披露,储安平极有可能是被红卫兵活活打死的。而红卫兵打死人后毁尸灭迹也是非常有可能的。

王芸生临终透悔意

1949年就在王芸生刚来到“解放区”,天津《大公报》就被改名为《进步日报》,对此违反“承诺”之举他亦无可奈何。5月,王芸生回到上海,6月17日,发表了《大公报新生宣言》,用“阶级分析”的方法剖析旧《大公报》“文人论政”的“反动”,并宣布报刊归人民所有,实际上,就是归中共所有。

此后尽管他还担任了“新生”的上海《大公报》总编辑、社长,也拥有政协常委、人大代表等头衔,但他的报业生涯从发表这个宣言的那一刻起实际上已彻底结束,也意味着他一向所坚持的独立办报原则彻底的破灭。因为他根本无法像在国民党时期那样,自由的批判执政者,即共产党。意识到这一点的王芸生也改了脾气。

在1957年的反右运动中,他坚持“我有封建思想,但决不出卖朋友”,保有了知识分子基本的底线。当时三家仅存的全国性党外报纸中,《文汇报》、《光明日报》的总编辑徐铸成、储安平都已中箭落马,如果不是毛“金口玉言”说《大公报》的总编辑就不宜再划为右派,他是绝对无法幸免的。

1962年,王芸生奉毛之命撰写《1926年至1949年的旧大公报》,将《大公报》和张季鸾批得体无完肤。而张季鸾病重时曾说,“能写我的传记者,惟王芸生一人耳。”对自己最为自豪的那一段历史多有“批判”,其中的违心和痛苦后人难于体味。

文革爆发后,《大公报》停刊,后改名为《前进报》,但是只办了103天,也停刊了。之后原北京《大公报》部分工作人员参与创办了《财贸战线》报,即现在的《经济日报》。至于香港的《大公报》则一直在中共的掌控下,成为中共在香港的喉舌。而王芸生依旧免不了遭“批斗”和“劳动改造”的命运,直到1972年中日恢复外交关系,因为1934年出版过权威性的《六十年来中国与日本》一书,毛亲点其名让他“参加对日友好交流”,他才被“特赦”,以后就一直被当作装点政治和外交舞台上的配角而使用。

至于《大公报》曾经的记者们,日子同样不好过,大多也被中共的历次运动吞噬。如知名女记者杨刚在反右期间自杀,高汾、彭子冈被打成右派,刘克林在文革爆发后从中宣部大楼跳下,也有说法是被害;还有离开《大公报》的记者范长江也在文革中自杀。

可以说,直到1980年5月30日他黯然去世前,王芸生既不能像以往一样畅所欲言,撰写犀利的批判文章,也没能完成多少有价值的其它事情。对于这样一个曾经是才华横溢的人而言,如此消磨时光,该是怎样的痛苦和绝望啊!

据说王芸生临终前对其儿子回忆往事,言语中充满了悔恨之意。而他离世前销毁四十年写的日记并拒绝友人写传记,亦说明了他的痛楚。更至死不能让他原谅自己的是,他没有脸去见张季鸾,是以王芸生在走到人生终点,在意识模糊的状态下,手里拿着一张白纸,不住喃喃地说:“寄给他,寄给他,我的白卷……”是谁让他无脸面对张季鸾的?中共是也。

结语

王芸生在悔恨什么呢?也许是“悔”自己天真的选择葬送了《大公报》?毕竟在国民党统治时期,虽然有新闻钳制,但新闻依旧有一定的独立和自由的空间;而在中共统治下,连这样的空间也丧失殆尽。或者是“恨”中共的寡信轻诺?“恨”自己顶不住政治压力违心自贬?亦或是悔不当初没有离开大陆?

大概储安平惨死前,在绝望中,也会有一刹那后悔轻信了中共吧?其实,这样的悲剧又何止王芸生、储安平呢?中共欺骗了多少人,又害了多少人啊!

责任编辑:高义