【明慧网二零一五年十月二十五日】中共迫害法轮功期间,发明了很多酷刑,其中有一类酷刑与动物密切相关。从这些酷刑中,人们发现,中共迫害法轮功完全没有底线。

喂蚊子、喂苍蝇

喂蚊子、喂苍蝇是两种很常见的酷刑。这类酷刑很隐蔽,甚至让人感觉不到它是一种酷刑。

中共酷刑示意图:喂蚊虫咬

武汉市何湾劳教所位于汉口姑嫂树罗家嘴路11号,曾劫持上千法轮功学员。一位法轮功学员自述:“他们还逼迫大法学员写保证书,谁不愿写的,就将谁放在一伸手可抓一把蚊子的地方喂蚊子。晚上睡觉时不但不给蚊帐,还不让关灯,使得屋外的蚊子象长龙似的往房间里飞。整个夏天毒蚊子不知喝了大法学员多少鲜血。”

另一位法轮功学员这样描述自己在何湾劳教所遭到的蚊子叮咬:“六月份,正值盛夏,又是‘非典’高峰期,他们的‘转化’手段又升级了,将我转至二队一处废弃几十年未用的禁闭室,那里杂草丛生臭气熏天,蚊子苍蝇满天飞;室内低矮,潮湿、阴暗;蚊子多得直往鼻孔、眼睛、耳朵里飞,不停地挥动双手驱赶也无济于事。禁闭室内面积约三平方米,墙上只有一尺见方的小窗户,一张小床,铁门上锁。来此之前,曾让我购买了蚊帐、被单,可是他们却扣下不给。一连三昼夜,我在蚊子的包围中度过了,全身被咬得奇痒,人也咬得肿变了样。直到第四天,他们才假惺惺地将蚊帐被单送来。可蚊帐又小又矮(矮得只能趴着进去),这样,很多蚊子都钻了进来,还是无法睡。就这样,一天又一天,一夜又一夜地与蚊子处了二十三天,那蚊帐上、被子上布满了斑斑点点血迹,已经分不出原来的颜色了。”

湖北省谷城县城关镇法轮功学员李明,曾被劫持到武汉汉阳区琴断口监狱。二零零四年六月,他被毒打后投入小号。他自述:“小号墙壁四周粘满了海绵,墙角有个抽水便池,洗漱洗碗大小便都在一起。我手脚被强制戴着刑具,安排一个犯人给我喂饭帮我大小便。小号背后是个养猪场,靠猪场的墙壁上方留有一个小方孔,夏天这里的蚊子密密麻麻又肥又大,从小方孔涌入小号内。那名犯人一抬手就能打死几个蚊子,蚊子太多,无法入睡,他找来一个塑料盆,粘上肥皂水,拿着盆子在小号内不停的在空中绕来绕去,不长时间盆子上就粘满了蚊子,他拿到大便器放水把蚊子冲掉,然后又在盆子上粘上肥皂水。就这样不断的重复多次,小号内的蚊子暂时少了点,他就抓紧时间休息一会儿。不用多长时间,猪场的蚊子又涌进来……我和这个犯人在这里遭受煎熬三十七天,那名犯人身上被蚊虫叮咬后感染,皮肤溃烂。”

山东潍坊市峡山区(原昌邑市)太堡庄乡法轮功学员初立文,二零零三年十二月被劫持到山东省潍北监狱。二零零四年八月十八日初立文被关小号。恶警指使犯人经常往小号里泼水,小号的地上老是半泥半水。在小号里吃不饱,喝凉水,只能站着,不能睡觉。初立文被扒光衣服,仅穿一个小裤头在小号里喂蚊子。潍北监狱的蚊子特别大、特别多,初立文稍一不留神,蚊子就会落满他的身体,被蚊子咬得直钻心。到后来他的身体被蚊子咬烂了,地上落满了撑死的蚊子。

内蒙古霍林郭勒市个体工商户贾海英女士,曾四次被非法劳教。在图牧吉劳教所,一次贾海英炼功,恶警拿扫帚条子往贾海英的手上、胳膊上抽,每抽一下,身上就会隆起一条青色的血痕。后来恶警命犯人将她绑到离猪舍不远的一棵大树干上。夏季的夜晚猪圈蚊虫非常多,贾海英因上次绝食整张脸紫青紫青的,还没有消肿,旧伤未平又添新伤,散发出来的血腥气味吸引着无数的蚊虫叮咬。当时贾海英只穿一条短裤与一个条型的背心,大面积的皮肤外露,正好是赶上刚下过雨,还阴着天,正适合蚊蝇出来活动,于是蚊子、小咬、大瞎蒙等吸血蚊虫一群群的飞来飞去。黑压压的满身都是,贾海英的双手又被铐住,怎么动也动不了。只能眼睁睁的看着他们吸血叮咬,真是奇痒难忍。

天津市北辰区大法弟子周雪珍,于二零零零年底在家中被恶警绑架、非法劳教。在板桥女子劳教所被恶警寇娜、高花超毒打。她们经常指使卖淫吸毒犯毒打周学珍。周学珍遍体是伤,有一次被用捅锅炉的长钩在后背抽上后带下一块肉,被恶徒扒光衣服捆在猪圈中,让蚊子咬得昏死过去。

河北张家口涿鹿县张家堡乡张家堡村现年七十二岁的张翠梅女士,曾于二零零二年四月十二日遭绑架,她这样自述自己在洗脑班遭到的酷刑:“五月二十九日下午,闫权把我叫到南房,叫我立正站着,他问我法轮功好不好。我说好,啪、啪里外两个耳光。他又问好不好?我说好。啪、啪又两个耳光,他又问我:你再给我说说法轮功好不好?我说:‘好、好、好。’他就啪啪啪的连续的打,我说的快,他就打得快,可是他打得快也赶不上我说的快。……又隔了两、三天,李志民和闫权把我捆在院子里的铜丝床上,脱掉鞋,拉掉袜子,把裤腿拉到膝盖上。李志民拿着二尺多长两寸粗的方木棒,打脚心、大腿、大胳膊。我说:‘老李,往头上狠狠的来几棒。’他说:‘不,就打这儿。’他用木棒拼命的打脚心,疼的我直蹦。在场心软的人都流泪了,我就大声的喊:‘法轮大法好!还我师父清白!’接二连三的喊,屋里、院子里的人都听到了。这时,闫权拿来一双又脏又臭的蓝灰色的丝袜塞到我嘴里,李志民在不停地打,疼的我身体不停的在抽动。打一下,动一下。只要我一闭眼,叫人用冷水往我头上身上使劲的泼。

“五月的天很热,李志民打累了,到屋里凉快去了,我被烈日晒着。闫权提来一桶垃圾放在我嘴边,招来无数的苍蝇,扒在我脸上、胳膊、腿上,咬着我的皮肤。……”

安徽合肥市现年五十八岁的法轮功学员吴伟明女士自述:“进劳教所的第二天,我早上起来炼功,被包夹人员制止。警察以不服从管理为名,把我铐在‘喂蚊室’,所谓喂蚊室就是一间废旧的破仓库,一到晚上,‘嗡’声一片。到第三天,我撞头抗议,他们又把我大字形绑在仓库的床上。这是小惩罚三天。七天的惩罚是‘喂苍蝇’,就是在猪圈旁用石棉瓦搭的小棚,铐在那里,任苍蝇,虫子咬。不允许洗澡,不允许刷牙。”

蜜蜂蜇

云南省红河州610和个旧市对法轮功学员举办“个旧茶桑果站洗脑班”。云南省红河州建水县机关幼儿园教师王伽月,因坚持信仰炼功,被洗脑班恶人谭伟、彭连益等人将床单撕成布条捆住四肢,先拴在床上,后又抬入有一窝野蜜蜂的猪厩里面,身上被野蜜蜂蜇肿多处。

身上倒蚂蚁

家住武汉市硚口居仁门的法轮功学员宗明,在武汉女子监狱非法关押期间,宗明三次被关“反省监号”,狱警将她的双手反铐在背后,吊在铁门上,不让睡觉,每次十五天,连吃饭、大小便都戴着手铐。她双腿肿烂得不行,不断往外淌黄水。包夹张宝香还抓起地上的蚂蚁塞进宗明的衣服里,让蚂蚁在她身上爬。

河北省冀中监狱职工赵玲茹因坚持法轮大法“真、善、忍”的信仰,被单位逼迫写保证,她只得流离失所。二零零二年四月她被绑架到保定市满城县公安局,后又被劫持到满城太行监狱。在监狱接见室旁边的小屋里,她遭到了刑讯逼供。她自述:“我躺在地上不能动弹,赵国良逼我喝水,见我不喝,他们又拿来筷子撬我的嘴。在推搡中,我无意碰了赵国良的脸。别人起哄说:‘她打你!还敢打你!’赵国良把脸一翻,瞪眼歪脖的狠狠地抽了我几个大耳光,匆匆出去了。两分钟后,赵国良拿一个小瓶回来了,上前抓起我的衣领,将小瓶中的东西往里倒,我一看是很多大蚂蚁。心想:这位人民警察可真够狠的,竟然用毒虫来折磨我。倒完后,赵还抓起我前胸的衣服抖了抖。”

蚂蚁上树

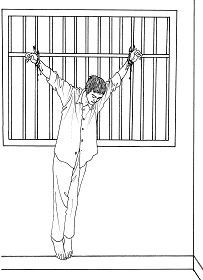

中共酷刑示意图:吊铐(上大挂)

二零零七年八月份,黑龙江省双城市大法弟子徐玉山被绥化劳教所恶警高忠海、刘伟、刁雪松、石剑等邪恶之徒“上大挂”,还同时在头上用胶带绑个收音机,找出杂音台,调节到最大音量,将耳机塞入他的耳朵,用胶带缠紧;用点着的香烟烧指甲;电棍电、打骂……一天一宿徐玉山不屈服,邪恶之徒用酷刑“蚂蚁上树”进行残酷折磨。所谓蚂蚁上树,就是在他的生殖器上抹上糖水,然后放上抓来的蚂蚁,让蚂蚁去咬。

(待续)

本文章或节目明慧网版权所有,非盈利转载请注明

来源明慧网,并包含明慧网原文标题及原文链接。